第17回研究会

(オンライン)

【テーマ】

指導ができる刑罰・拘禁刑とは

2025年3月10日(月)

19:00~21:00

テーマ

指導ができる刑罰・拘禁刑とは

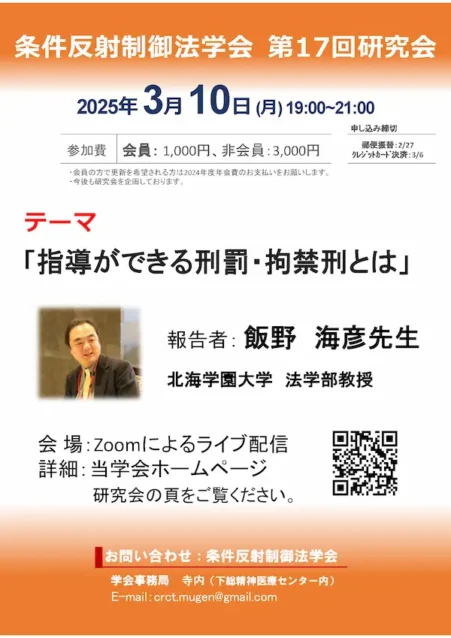

●報告者

飯野海彦先生

(北海学園大学法学部教授)

開催概要

●日程・開催時間

2025年3月10日(月)19:00~21:00

※後半40分間は意見交換

●形式

オンライン開催 Zoom(※)で行います

※Zoom(ズーム)とは無料で簡単に使えるWebサービスです。事前にアプリのインストールが必要です。

PC、タブレット端末、スマートフォンでご視聴いただけます。ご視聴にはインターネット環境が必要です。

参加に伴う通信料は参加者様負担となります。

●事務局

条件反射制御法学会事務局

受講費について

(参加費用)

●会員

1,000円

●非会員

3,000円

(2024年度会員年会費)

●会員の方

2024年度年会費未払いの方は、お申込み時に年会費を併せてお支払いください。

会員参加費に加えて、2024年度年会費 5,000円

●非会員だが2024年度の会員になって参加する方

※2024年度は2023年4月1日から2025年3月31日です。

会員参加費に加えて、2024年度年会費 5,000円

※会員資格発生後は、学会誌の最新号と会員向けメールマガジンをお送りします。

(1)参加費はお支払い後、参加者様都合の場合、返金はできかねますので、ご了承ください。

(2)ご入金確認後、研究会開催2日前までには、お申し込み時のアドレスへ参加用URLを送信します。

お支払い方法

●郵便振替

自動返信メールの記載を必ずご確認ください。

●クレジットカード

申し込みフォームより必要事項を入力しお支払いください。

※決済プラットフォームはStripe(ストライプ)を使用しています。

申込み方法について

下記注意事項をご確認いただき、お申し込みください。

・申込完了時に申し込みフォームに記載された「連絡先メールアドレス」に自動配信されます。

・自動配信メールが届かない場合は、受付が完了していない場合がございます。問い合わせ先のアドレスに照会をお願いします。

・HP申し込みフォーム以外の郵送・電話・E-mail等による申し込みは受理できませんのでご注意ください。

募集期間

・クレジットカード決済の方:2025年3月6日(木)まで

注意事項

PCの問題、WEB接続環境が整っていない等の接続に関するサポートは行っていませんので、ご了承ください。

研究会についての問い合わせ先

条件反射制御法学会事務局 担当:寺内

E-mail:crct.mugen@gmail.com

第17回研究会「指導ができる刑罰・拘禁刑とは」の紹介

現行の刑事司法体系は初犯の予防に高い効果を上げているが、再犯の予防には効果が乏しい。わかりやすく表すと、社会の規範に従う態勢をもつ者は初犯に至らず、逆に、社会の規範に従わない者は、刑罰で対応された後も逸脱した行動を反復する。

日本は犯罪の発生率が少なく、治安がよいとされている。刑務所人口が他の国々と比較すると少ないことからも、それらは事実である。現行制度がもつ初犯に対する予防効果が高い点は保たれるべきである。

一方で、薬物乱用や万引き、痴漢行為等の違法行為を開始した者はその行為をやめ難いという現実に、現行の制度が対応していないという問題がある。多くの場合、執行猶予や罰金の後に再犯を働いた者が服役するのであり、その服役後も、再度、同一の違法行為をはたらいて、服役になった者が刑務所人口中に多い。現行制度に欠点があることは明らかである。

その現行制度を改善する方法の一つとして、刑法・刑事収容施設法の改正を伴って、拘禁刑が創設され、今年2025年6月1日に施行される。その制度に関する法務省矯正局による説明の資料(A4、4頁)が次で開く。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001750242.pdf

その最終頁中頃にある赤で示された「拘禁刑の創設」から理解すると次のようになる。

現行法の規定は、刑において対象者を、懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせ、禁固は刑事施設に拘置するものである。それに対して懲役と禁固を廃止し、改正後の刑法12条等により拘禁刑を創設することで、対象者を刑事施設に拘置し、改善更生を図るために、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるようになる。作業と指導の組み合わせにより、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を推進するものである。

私は、上記のように規定された拘禁刑の実務における効果は限定的であると、次の理由から考えている。

刑事司法体系は、強制力を発揮するから存在価値があるのであるが、拘禁刑の規定は指導ができるという表現になっている。拘禁刑の規定は、提供するものは治療ではなく指導であり、強さは強制ではなく勧奨なのである。従って、拘禁刑の態勢における治療を受けさせる作用は、精神科医療と差異は乏しい。

過去にも同様に実務の効果が限定的な制度の導入があった。刑の一部執行猶予制度である。この制度も強制力を伴わないものであったので、期待外れに終わった。手続きはやたら多いが、得られる効果はかける労力に見合ったものではないように感じる。

このようなことが反復されているのは、現行の刑事司法体系が基盤とする理論が、ヒトが行動するメカニズムに従っていないからである。強化効果が最終部分に生じる覚醒剤摂取や万引き、痴漢等の行動は、反射連鎖が強く作動して無意識的に生じるものにもなる。判断に従って行動する能力が障害された疾病状態で生じた違法行為を、そのメカニズムを法曹が理解せず、自由な思考に基づいた犯罪であるとする誤りを起こしているのである。

治療の必要性を高らかに主張する者達がいるが、社会に向かって、反復する違法行為は疾病であると連呼することは、反復する違法行為は犯罪であるとする検察官や裁判官と、方向は正反対でも、程度は等しい偏りがある。両者とも、違法行為が反復するメカニズムを理論的に把握し、それに基づいて主張する態勢に変化するべきであろう。条件反射制御法学会は、会則にもヒトが行動するメカニズムに従って技法と司法の在り方を検討する方針を謡い、議論を展開している。

さて、今回の拘禁刑も刑の一部執行猶予制度も、上記のように実務的には効果が限定されるが、刑事司法体系の制度として明文化されたことは大きな前進である。なぜなら、裁判で犯罪者とされた者に対して、使用されている文言にかかわらず、明らかに、服役中に必要な治療を提供するものであるからである。しかし、そこには対象者に対する評価と処遇の関係において、刑事司法体系が一つの体系としてまとまりを欠いているという欠点がある。つまり、裁判で犯罪者とした評価を捻じ曲げて、処遇では病人であると評価して治療を提供しようとするのが拘禁刑である。私はその捻じれに社会を支えようとする一部の者の熱意を感じる。刑事司法体系への入口にある裁判では、明白である疾病性を冷ややかに無視して犯罪であると断じる者がいるが、後の処遇では、社会を支えるために真実を見ようとする者たちがいるのである。

治療を強制しようとする勢いは増している。理論的に支えなければならない。すでに私は条件反射制御法が基づく信号系学説に基づいて刑事司法体系のあり方を整理し、治療を合理的に強制する制度の理論を導いた。いずれ、治療の強制は実現するのであり、指導ができるという表現に留まる拘禁刑はその役目を終えると考える。

今回の研究会では法の専門家がその制度を解説し、どのように把握するべきか、あるいはどのように刑事司法体系を再構築する働きかけをするべきかを議論する。

2025年2月

条件反射制御法学会

理事長 平井愼二

テーマ:指導ができる刑罰・拘禁刑とは

【報告者】

北海学園大学法学部教授

飯野 海彦

2025年6月より施行される拘禁刑とは何か。

1907(明治40)年に制定された刑法は、100年以上自由刑を懲役刑、禁錮刑、拘留の三種としてきた。しかし、懲役刑と禁錮刑を区分する意義の問題性に加え、刑務所出所者の再犯が問題となり、「新自由刑」構想の下、懲役刑と禁錮刑とを一本化したのが拘禁刑である。これまでも、明治時代に制定された監獄法にかわり2005(平成17)年に制定された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に、再犯対策として改善指導・教科指導が明記され、実施されてきたものの、刑法が懲役刑の内容として「所定の作業」を課すことを定めていたため、改善指導等は作業の余暇に実施せざるを得ないという限界があった。そこで、刑法を改正し、「改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」(刑法12条3項)とし、刑の内容として作業と並び、改善更生のための指導ができることが明記された。こうして、作業と指導を組合せ、罪を犯した者の特性やニーズに合わせた処遇が可能となったのである。

拘禁刑施行に先行するモデル事業として、地元社会福祉法人と連携して、知的障害のある受刑者に対し、その特性の応じた処遇や、出所後まで続く一貫した社会復帰支援を実施する例(長崎刑務所)、知的障害、情緒障害を有する若年受刑者について、犯罪の背景にある障害等による生活上の困難を解消するために、自立に必要な知識、技能、態度等を身に付けられるよう外部専門家の協力を得ながら各種プログラムを実施する例(市原青年矯正サンタ―)、施設隣地に所在する司法精神医療センターの協力を得て、精神に障害を有する受刑者の障害特性に応じた治療、処遇及び社会復帰支援を行っている例(札幌刑務所)、若年受刑者を対象に、少年院の知見を活用して社会生活に必要な生活慣習、対人関係を習得させるための指導等を中心とした処遇を行う例(川越少年刑務所、美弥社会復帰促進センター)等があり、拘禁刑における指導の片鱗をうかがい知ることができる。

また、受刑者の特性に応じた処遇を選択するために少年鑑別所法を改正し、少年鑑別所における鑑別対象の上限が撤廃され、20歳以上の受刑者に対する処遇鑑別を実施できるようになった。

こうして拘禁刑は、自由を奪うという処罰により第二信号系に働きかけるとともに、刑事施設内において必要な治療や生活訓練等を行って第一信号系にも働きかけるものである。また、出所後の社会復帰支援のために、必要な病院、施設、団体等へと対象者を繋げることとなり、「∞連携」における、取締機関側から援助側への対象者誘導に資するものと評価できる。

しかし、違法行為を反復する者の再犯防止策として、次の二点が議論不足と言えよう。すなわち、①反復違法行為者の責任能力問題及び②処遇選択がほぼ行刑を実施する行政機関にのみゆだねられていることである。

①に関して、新自由刑導入に関する議論中、「指導は刑の内容か」についての議論は盛んになされていたものの、「千回目の覚せい剤使用は有責か」という議論は全くなされていない。刑事司法体系の現状においては、千回目の覚せい剤使用も使用罪で拘禁刑に処されることとなるが、この処罰は果たして第二信号系に届くのであろうか。この場合、使用罪については責任能力なしとして不可罰とし、代わりに必要な治療や訓練等を怠った不作為を犯罪化したうえで拘禁刑に処すのであれば、治療等を怠ってはならないという禁止を第二信号系に働きかけ、他方、刑事施設内における指導への主体的参加を動機づけるのではないだろうか。

②に関しては、この度、全年齢の受刑者に対し必要に応じて少年鑑別所による処遇鑑別が可能となったものの、受刑者の抱える事情に応じた処遇選択のためには、処遇鑑別のみでは不十分ではないのだろうか。少年保護手続においては、保護処分選択に当たり、家裁調査官による社会調査が実施され、少年を取り巻く環境等を調査して非行の原因を探り、保護処分の選択がなされている。違法行為反復者に対しては、判決全調査制度導入により、量刑調査官による調査実施、あるいは以前に主張した多職種による処遇選択を伴う裁判制度構築により、裁判所が判決の中で拘禁刑における処遇内容を「命じる」制度とするべきではないか。そのことによって、盛んに議論されていた、指導の義務付けに対する疑義も解消されるものと思われる。